Setenta anos após o fim do maior conflito do século 20, reportagem explica a postura da não combatência

Por Márcio Tonetti

Se fosse feita uma galeria reunindo heróis da II Guerra Mundial, o nome de Desmond T. Doss não poderia ficar de fora. O adventista que se recusou a usar armas, mas agiu com bravura durante o conflito como ajudante médico, recebeu a mais elevada condecoração militar oferecida pelos Estados Unidos: a Medalha de Honra do Congresso. Em Okinawa, Japão, em um sábado de maio de 1945, Doss ajudou a salvar 75 homens feridos. De forma exemplar, ele conseguiu conciliar o dever para com a nação e a lealdade aos princípios bíblicos.

A história que inspirou o livro The Unlikeliest Hero (O Herói Improvável) e o documentário The Conscientious Objector (O Objetor de Consciência) recentemente chamou a atenção de Hollywood. Quem pretende transportar a vida do personagem para as telas é Mel Gibson (o mesmo que, em 2004, dirigiu o filme A Paixão de Cristo). Com um orçamento de 45 milhões de dólares, o longa-metragem Hacksaw Ridge deve começar a ser gravado em setembro.

Independentemente da forma pela qual o personagem adventista será retratado no cinema, o fato é que Desmond Doss, que morreu em 2006, aos 87 anos de idade, é considerado um herói nacional pelos norte-americanos e um símbolo da não combatência para várias gerações de adventistas no mundo. (Veja no final da reportagem o quadro “Heróis da não combatência”)

Doss ajudou a popularizar o termo “objetor de consciência” ou “objetor consciencioso”. A expressão não surgiu no contexto adventista, mas está ligada a movimentos religiosos que passaram a questionar a interferência do Estado em situações que envolvem crenças pessoais. Um caso bastante emblemático remonta ao fim do século 19, quando pacifistas quakers pressionaram o governo a fim de obter o direito da não combatência durante a Guerra Civil norte-americana.

DISCUSSÃO HISTÓRICA

A visão dos adventistas quanto à guerra também foi um assunto bastante discutido pela igreja mesmo antes de sua organização em 1863. É preciso relembrar que o adventismo nasceu como denominação na época em que irrompeu a Guerra de Secessão, o conflito que mais matou americanos em toda a história.

George R. Knight, professor emérito da Universidade Andrews (EUA), lembra que, mesmo no contexto de um conflito tão importante, que determinaria se os Estados Unidos continuariam a existir como nação unificada e acabariam colocando fim à escravidão, os adventistas não enviaram soldados para a guerra.

No livro Para Não Esquecer (CPB, 2015), ele explica que, na visão dos pioneiros, embora os adventistas fossem cidadãos leais ao país, eles não se voluntariariam para o serviço militar porque isso os colocaria em posição de escolher transgredir pelo menos dois mandamentos bíblicos: o quarto (sobre a guarda do sábado) e o sexto (“não matarás”).

O doutor em história da igreja Márcio Costa, cuja tese doutoral defendida na Universidade Andrews tratou sobre os princípios da relação Igreja- Estado nos escritos de Ellen G. White, esclarece que, em casos de recrutamento compulsório, a cofundadora da igreja aconselhava que os adventistas não deviam resistir a qualquer custo, assim como faziam os pacifistas. No entanto, uma vez no campo de batalha, caberia a eles agir de acordo com sua consciência. Em seus escritos, a profetisa “alerta os adventistas a tomar cuidado com suas atitudes para que não sejam considerados traidores da nação”, relata Costa.

Alberto Timm, diretor associado do Ellen White Estate, acrescenta que as sérias discussões sobre a participação do cristão na guerra, por ocasião do surgimento do movimento adventista, culminaram na posição oficial da igreja de não combatência (com base em Mateus 5:43-48; 26:52).

Entretanto, quase 50 anos depois da organização da igreja, parte da sua liderança se mostrou despreparada para enfrentar um novo período de ebulição. Vindo à tona com força ainda maior, o debate chegou ao ponto de causar cisma na igreja. Pegos de surpresa quando as nuvens bélicas começaram a cobrir o céu da Europa em 1914, alguns líderes da denominação na Alemanha acabaram endossando a participação de adventistas nas forças armadas durante a I Guerra Mundial. “Posição jamais apoiada pela Associação Geral”, esclarece Timm.

Somado a isso, como é mencionado por Richard Schwarz e Floyd Greenleaf no livro Portadores de Luz (Unaspress, 2009), os líderes europeus da igreja não fizeram “nenhum esforço harmonizado para familiarizar seus respectivos governos quanto às objeções adventistas ao ato de portar armas ou de realizar trabalho de rotina no sábado”, o que poderia ter evitado muito sofrimento.

Na América do Norte, inicialmente, o preparo dos jovens para as dificuldades também não ocorreu de maneira eficiente. Contudo, a nomeação de uma comissão, em 1916, para discutir a possibilidade de prover à juventude adventista um tipo de treinamento que a qualificasse para cumprir deveres médicos de não combatentes representou o início de um processo que traria significativos avanços.

FASE DE AMADURECIMENTO

A denominação chegou ao fim da década de 1930 e início dos anos 1940 mais preparada para enfrentar o pior capítulo da história do século 20. “Esse amadurecimento foi gerado pela Guerra Civil Americana, aperfeiçoado pela I Guerra Mundial e consolidado pela II Guerra Mundial”, analisa Alberto Timm. Nessa época, a igreja já começava a recorrer aos advogados para representar seus membros perante o governo. Afinal, pela falta de assistência jurídica e do próprio trabalho de relações públicas, não raro os adventistas receberam o rótulo de pacifistas ou aversivos ao serviço militar. A imagem negativa associada aos objetores conscienciosos levou o então presidente Theodore Roosevelt a declarar: “Eu não atiraria nos objetores conscienciosos, mas os levaria a um lugar em que atirassem neles.”

Um dos maiores avanços da igreja na tentativa de mudar essa imagem preconceituosa foi o fortalecimento de programas de treinamento básico nos procedimentos médico-militares, conforme acredita Márcio Costa. A iniciativa ajudou muitos jovens adventistas recrutados compulsoriamente a poder servir no corpo médico do exército.

Ações mais concretas começaram a ser realizadas no Union College, no Nebraska. A partir de 1934, estudantes de 17 anos ou mais matriculados na instituição recebiam treinamento de 1,5 hora por semana. Everett Dick, professor de história do Union College na época, foi um dos principais responsáveis pela implantação do programa de treinamento do Corpo de Cadetes Médicos.

Essa medida estratégica, na avaliação de Schwarz e Greenleaf, mostrou seu valor já no início da II Guerra Mundial, pois os adventistas conquistaram privilégios quanto à guarda do sábado por já se apresentarem treinados para o trabalho médico. De acordo com os autores, “esse voto levou os adventistas a estar mais bem preparados para o serviço militar do que qualquer outro grupo privado dos Estados Unidos”.

Por volta de 1943, o programa já havia se popularizado, possibilitando treinamento para 12 mil jovens, o que ajudou a fortalecer a visão de que os adventistas são “colaboradores conscienciosos” e não apenas “objetores conscienciosos”.

Nas décadas de 1940 e 1950, o programa foi implantado em escolas secundárias e faculdades adventistas ao redor do mundo. No Brasil, conforme lembra o historiador Elder Hosokawa, embora o Colégio Adventista Brasileiro (hoje Unasp, campus São Paulo) já oferecesse, desde 1935, cursos voltados para a formação de enfermeiros-socorristas, em 1953 a instituição obteve a aprovação oficial para o Curso de Formação de Enfermeiros-Padioleiros.

A aprovação, contudo, veio com uma clara ressalva: os diplomados pelo referido curso não ficariam exonerados das obrigações impostas pela Lei do Serviço Militar (veja ao lado uma cópia desse documento).

Quem esteve à frente do projeto foi o pastor Domingos Peixoto. Numa época em que o Brasil enfrentava as consequências da forte política nacionalista do Estado Novo (1937-1945), intensificada com a entrada brasileira na guerra em agosto de 1942, o conterrâneo de Getúlio Vargas teve que assumir a direção de algumas instituições da igreja, conforme menciona o pastor Moysés Nigri no devocional Andando com Deus Todos os Dias (CPB, 1993). No livro Terra de Esperança (CPB, 2011), Floyd Greenleaf comenta que, nessa época, leis restringiram as reuniões religiosas e as atividades escolares, além de forçar a saída de teuto-brasileiros da liderança das instituições. “Vargas estava direcionando algumas dessas medidas às comunidades alemãs, mas, por causa da força que a igreja sempre obtivera justamente dessa fonte, a denominação foi inevitavelmente afetada”, acrescenta Greenleaf. (Leia o quadro abaixo e saiba como adventistas japoneses também foram afetados durante esse período)

PASTOR ADVENTISTA JAPONÊS É PRESO

Em meio à efervescência nacionalista das décadas de 1930 e 1940, que resultou na desconfiança generalizada contra as comunidades teuto-brasileiras e outros grupos ligados aos países do Eixo, um pastor adventista japonês chegou a ser preso em São Paulo. O historiador Elder Hosokawa relata que, em 1937, Tossaku Kanada havia pregado sobre o sábado para um jovem que, tempos depois, serviria ao exército em Campo Grande (MS). Por não querer trabalhar aos sábados, o rapaz acabou sendo detido. Pressionado, ele alegou que sua postura havia sido influenciada por um pastor japonês. Imediatamente, o pastor Kanada foi localizado em São Paulo, onde trabalhava, e preso.

Tossaku Kanada foi condenado pelo Tribunal de Segurança Nacional, com base num decreto de 1938, por “incitar a desobediência” às autoridades. A pena determinava de um a três anos de prisão. Defendido pelo advogado Evandro Lins e Silva, felizmente o pastor foi absolvido de todas as acusações no dia 29 de outubro de 1944. O caso foi abordado num TCC apresentado no ano passado por alunos do curso de História do Unasp, campus Engenheiro Coelho, que tratou sobre os reflexos da política de Getúlio Vargas para o adventismo no período de 1926 a 1950.

Somadas a isso, segundo o autor, “acusações de deslealdade e de propagar doutrinas traidoras vieram dos quartéis quando os adventistas no exército solicitaram a posição de não combatentes e a liberação aos sábados”.Portanto, não restam dúvidas de que, num momento em que se questionava o senso de patriotismo dos adventistas no Brasil, o Curso de Formação de Enfermeiros-Padioleiros assumiu papel fundamental para mudar essa visão. Porém, apesar desses esforços em proporcionar treinamentos para a juventude adventista, nem todos foram ao campo de batalha na condição de não combatentes. O catarinense Jorge Levy Malty, filho de uma família de pioneiros da igreja na região de Florianópolis (SC), foi um deles. Aos 18 anos de idade, o jovem aventureiro se alistou no exército sem imaginar que, dentro de pouco tempo, seria um dos cerca de 25 mil soldados da Força Expedicionária Brasileira que cruzariam o Atlântico para lutar na Itália. Ele conta que participou de diversas batalhas durante os oito meses em que permaneceu lá. A mais emblemática de todas, no entanto, foi a batalha de Monte Castelo, uma missão de altíssimo risco confiada aos soldados brasileiros.

EX-PRACINHA ADVENTISTA

A guerra evoca tristes recordações para o ex-pracinha, que hoje está com 92 anos e vive no município de Gaspar (SC). A principal delas foi a de que a participação na linha de frente o levou a abandonar a fé, embora tivesse levado consigo uma Bíblia, a pedido da mãe dele, mulher fervorosa que nunca deixou de orar pelo filho e acreditar que ele voltaria com vida.

Além disso, muitas cicatrizes emocionais permaneceram por vários anos. “Ao longo de aproximadamente oito anos, tive muitos pesadelos à noite. Parecia que estava na guerra”, relata o veterano, que viu muitos amigos serem mortos brutalmente em batalha. Psicologicamente abalado pelos horrores que testemunhou, constantemente ele também questionava: “Será que Deus irá me perdoar por ter matado tantas pessoas?” Curiosamente, ao ser rebatizado, como conta o ex-combatente, a paz interior voltou a reinar na vida dele.

Além disso, muitas cicatrizes emocionais permaneceram por vários anos. “Ao longo de aproximadamente oito anos, tive muitos pesadelos à noite. Parecia que estava na guerra”, relata o veterano, que viu muitos amigos serem mortos brutalmente em batalha. Psicologicamente abalado pelos horrores que testemunhou, constantemente ele também questionava: “Será que Deus irá me perdoar por ter matado tantas pessoas?” Curiosamente, ao ser rebatizado, como conta o ex-combatente, a paz interior voltou a reinar na vida dele.

Talvez se Jorge Levy Malty tivesse tido, na época, a oportunidade de uma orientação mais clara sobre a posição adventista quanto à guerra e ao devido preparo para servir como não combatente, a história dele tivesse sido diferente e menos traumática.

70 ANOS DEPOIS

Felizmente, hoje muitos jovens podem contar com a assistência da igreja quanto ao serviço militar, especialmente nos casos de países em que o alistamento é obrigatório e implica a transgressão do sábado. Contudo, sete décadas depois do conflito que deixou pelo menos 47 milhões de mortos, incluindo 6 milhões de judeus (leia o quadro abaixo sobre os reflexos do antissemitismo), a visão de muitos adventistas quanto à não combatência parece estar se afastando do ideal bíblico em alguns lugares, o que reforça a necessidade de uma nova ênfase no assunto. Segundo o diretor do departamento de Arquivos, Estatísticas e Pesquisas da Associação Geral, David Trim, estima-se que 6 mil adventistas sirvam nas forças armadas dos Estados Unidos atualmente. Além disso, conforme acrescenta Márcio Costa, 2,5 mil adventistas norteamericanos combateram na Guerra do Golfo. “Não resta dúvidas de que eles refletem um compromisso significativo com a chamada ‘Religião Civil Americana’. Em outras palavras, dá a impressão de que a religião de ‘ser americano’ (patriotismo) está acima do compromisso pessoal com a posição não combatente da própria denominação religiosa a que pertencem”, analisa Alberto Timm.

Sem deixar de lado o patriotismo e o senso da responsabilidade como cidadãos, os membros da igreja não podem perder de vista sua função de defensores ou mantenedores da paz em qualquer tempo e lugar.

MÁRCIO TONETTI é editor associado da Revista Adventista (com colaboração de Michelson Borges)

Para saber +

O ódio contra os judeus e a desconfiança envolvendo tudo o que era “judaico”

Em 2015, o mundo também lembra os 70 anos da libertação de prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, na Polônia, ocorrida em 27 de janeiro de 1945. Estima-se que 1,6 milhão de pessoas tenham sido mortas em Auschwitz, a maioria judeus. No total, mais de 6 milhões deles foram vítimas da máquina de extermínio nazista durante a II Guerra Mundial.

Para quem deseja saber mais sobre o que aconteceu nesse período, há instituições, inclusive no Brasil, que guardam registros da época. Um exemplo é o Museu do Holocausto em Curitiba, o segundo do gênero na América Latina. Instituição similar também está prevista para ser construída em São Paulo.

O escritor e pesquisador do Arquivo Virtual sobre o Holocausto e Antissemitismo e do Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação do departamento de história da USP, Lucius de Mello, se dedica ao estudo dos reflexos do antissemitismo no Brasil. Segundo ele, a ideia de que o judeu pertencia a uma raça “inferior” ganhou força no país após 1933. “Foi a partir desse momento que um discurso intolerante, xenófobo e nacionalista tomou conta da correspondência diplomática brasileira, rica em estereótipos assimilados da literatura antissemita europeia e, particularmente, do ideário nacional-socialista”, observa Mello, que é mestre em Letras pelo programa de estudos judaicos e árabes da USP.

Especialmente no período do Estado Novo (1937-1945), houve uma radicalização do antissemitismo, que assume, a partir de então, contornos políticos. Vale lembrar que, nessa época, o governo de Getúlio Vargas adotou medidas restritivas à chegada de refugiados judeus no Brasil.

Embora a face brasileira do antissemitismo não tenha se revelado sob a forma de agressões físicas radicais e públicas, como em outras regiões do mundo, o que se sabe é que ele encontrou adeptos da filosofia nazista em algumas regiões. A cidade de Rolândia, no interior do Paraná, foi um desses redutos do nazismo na América do Sul.

Famílias de refugiados judeus que cruzaram o Atlântico para fugir da perseguição nazista na Alemanha e em países ocupados pelo Eixo tiveram uma infeliz surpresa ao chegar em solo brasileiro. “Mesmo a milhares de quilômetros de distância, tiveram que conviver com o símbolo do partido hitlerista – a suástica – flamulando ameaçadora”, conta Lucius de Mello no livro A Travessia da terra vermelha (2007).

Famílias de refugiados judeus que cruzaram o Atlântico para fugir da perseguição nazista na Alemanha e em países ocupados pelo Eixo tiveram uma infeliz surpresa ao chegar em solo brasileiro. “Mesmo a milhares de quilômetros de distância, tiveram que conviver com o símbolo do partido hitlerista – a suástica – flamulando ameaçadora”, conta Lucius de Mello no livro A Travessia da terra vermelha (2007).

“Apesar de não ter encontrado nenhum registro de violência física contra os refugiados judeus, nas entrevistas com os descendentes deles foi possível perceber o pavor que a presença dos nazistas representava. Ao me debruçar sobre os documentos no Arquivo Histórico do Paraná também encontrei um cartaz feito a mão com os dizeres: ‘Morte aos Judeus’”, observa Mello.

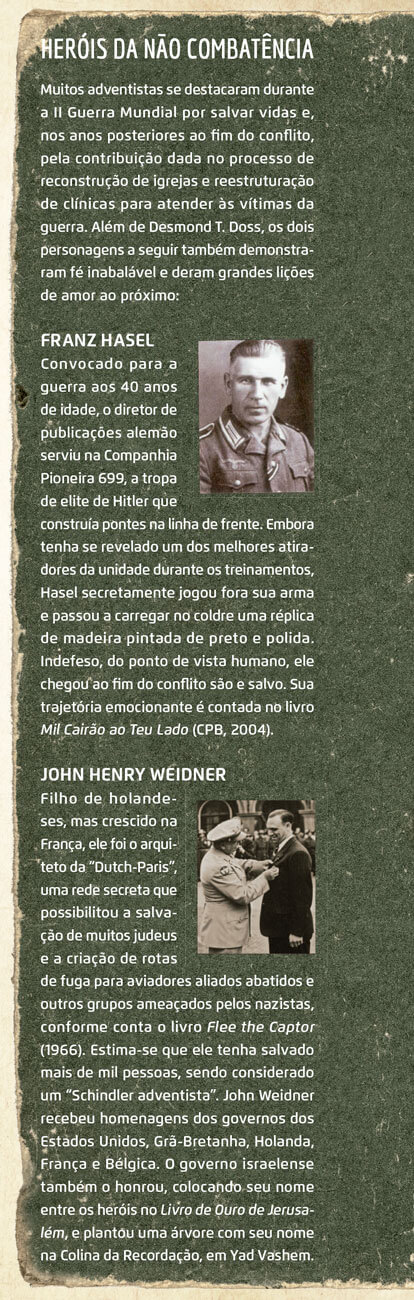

Embora, evidentemente, os judeus tenham sido as principais vítimas de perseguições registradas durante a Segunda Guerra Mundial, outros grupos também enfrentaram duras provas nesse período. No caso dos adventistas, a crença em comum na guarda do sábado foi um fator que levou muitos membros da denominação a ser alvo de preconceito especialmente na Alemanha. Embora, ao que se sabe, não tenham sido confundidos com os judeus pelos nazistas, se tornaram alvo da desconfiança que envolvia tudo o que era “judaico”. O livro Mil Cairão ao Teu Lado relata que essas manifestações de intolerância ocorreram não apenas durante a guerra, mas também em anos posteriores ao fim do conflito (p. 177).

Última atualização em 16 de outubro de 2017 por Márcio Tonetti.

Revista Adventista Notícias, reportagens, entrevistas, vídeos e artigos exclusivos sobre o contexto adventista e o cenário religioso em geral.

Revista Adventista Notícias, reportagens, entrevistas, vídeos e artigos exclusivos sobre o contexto adventista e o cenário religioso em geral.